築地市場の「プロ御用達グルメ」一般人に浸透した理由は ?

10月6日に83年の歴史を閉じる築地市場。「プロ向け」で近寄りがたいイメージから、一般人にも馴染み深い存在となった契機とは?

* * *

1980年代後半まで築地市場は一般の人が足を踏み入れる場所ではなかったと語るのは、場内に39店舗ある飲食店街で半世紀、すしを握り続けている「大和寿司(だいわすし)」初代主人、入野信一さんだ。

「昔のお客さんは市場で働く競り人や、仕入れにやってきた板前など料理人で、みんな長靴のいでたちでした。一般の人の間では魚河岸は特殊な場所という認識があったんじゃないでしょうか。事実、ここで働く人は負けん気が強く、けんかっ早い人が多かった。築地はプロを相手にした市場。素人お断りという暗黙の空気があったと思います」

築地市場が一般の人にも広く親しまれるようになったのは80年代後半。グルメブームの到来と重なる。具体的には、82年にコピーライターの糸井重里氏が考案した「おいしい生活。」というコピーが、西武百貨店の宣伝文句に使われて以降だ。まさに時代はバブル経済へと突入するとば口にあって、「おいしい」という言葉が連想させる多幸感は、当時の消費者を「グルメブーム」の渦中へ引きずりこんだ。「モノを売る」から「情報を売る」時代への大転換期。その大前提となったのは都会=東京発の洗練された消費文化だった。

「グルメ」という消費文化をお茶の間に浸透させた立役者がテレビだ。90年代に入ると「食」をテーマとした番組が次々と放映された。その格好のターゲットとなったのが築地市場だった。何しろ食のプロが集まる特別な場所。当時、大和寿司では、仕入れを終えた銀座や日本橋の料亭の旦那がカウンターに陣取って、ビールを傾けながら魚談議に興じる姿がおなじみの風景だったという。

「うちはアンテナショップの役割。すし屋の親方はうちで魚を食べて、そろそろ店でも使おうかって算段したものです。そんな食のプロの会話に耳をそばだてながら朝からすしを頬張る。よそでは絶対にありえない体験が視聴者に受けたのだと思います」(入野さん)

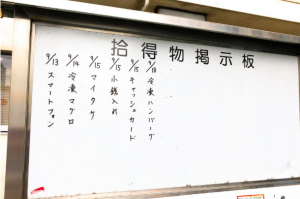

場内市場飲食店は「早い、安い、旨い」の三拍子がそろった食堂が今も軒を連ねる。牛丼でおなじみの「吉野家」の第1号店も築地だ。やはり築地開場当時から市場で働く人に愛されてきた「印度カレー中栄」4代目・円地(えんち)政広さんは言う。

「市場は肉体労働でしょ。それに毎日の食事だから食べる人によってリクエストが違うんです。一つの皿にカレーだけでなく、ハヤシのルーもかけてくれとか、早く食事を済ましたいので、熱々のルーにキャベツの千切りを添えてくれとか。当初、そうしたリクエストは常連のための裏メニューだったんだけど、やがてそれが店の看板メニューになったんです」

中栄ではカレーに卵入りのみそ汁を合わせるのが常連スタイル。半熟がいい人は「玉落ちみそ椀やわらかめ」、溶き卵がいい人は「玉ちらしみそ椀」と注文する。こうした市場ならではの流儀は「情報を食べる」というグルメたちの胃袋をわしづかみにした。

しかし、テレビで取り上げられたからといって、店の軒先に連日のように大行列ができることはなかった。大和寿司の2代目・入野光広さんは言う。

「場内に観光客があふれかえるようになったのは、2000年に都営地下鉄大江戸線の築地市場駅が開業してから。時を同じくしてインターネットが広がり、やがてツイッターやインスタグラムなどSNSが普及すると海外からも観光客がやってくるようになりました。今では1日300人が早朝から行列をつくりますが7割が外国人。休日では2時間待ちは当たり前です」

関東大震災をきっかけに日本橋から移転し83年。長きにわたり東京の、いや日本の食文化を牽引する存在であり続けた築地市場は、18年10月6日、最後の営業日を迎える。

出典:AERAdot.